Exploration d'un territoire

Navigation

Les champs d’application

Exploration d'un territoire

L’Observatoire des Métiers Régionaux Authentiques

Une éducation responsable et équitable s’inscrit dans la mobilisation active des jeunes citoyens dans leur territoire. Permettre aux étudiants de comprendre les racines identitaires de ceux qui vivent et travaillent sur ce territoire est essentiel. Cela permet de contrer les attirances pour la désinformation qui circule sur les réseaux sociaux.

En créant l’Observatoire des métiers Régionaux authentiques (OMRA) nous avons voulu investiguer le lien entre identité et territoire dans un département, les Pyrénées Atlantiques, situé dans le sud-ouest de la France.

Le territoire du 64

Tant par son territoire, qui couvre mer, montagne et nature, que par ses fortes identités basques et béarnaises et par sa situation géopolitique, cette région a su conserver des caractéristiques d’authenticité exceptionnelles.

Un lieu existe parce que quelqu’un l’occupe physiquement et l’évoque mentalement. Et c’est par nos cinq sens qu’un espace concret inconnu s’ouvre à nous : avec le temps et en trouvant nos points de repère dans cet espace, il nous devient familier, il devient lieu.

La signification qui est donnée aux lieux est issue d’un processus cumulatif : l’empilement des expériences permet petit à petit à l’individu de donner du sens à l’espace jusqu’à ce que celui-ci devienne familier. Le lieu s’envisage comme une interaction entre un individu et un espace.

Cet attachement au lieu confère aux individus et aux groupes le sens d’une identité culturelle unique, car il contribue à la formation et au développement de l’identité de la personne, ou du groupe social. Ainsi, l’attachement au lieu est partie intégrante du concept de soi, tout comme son appartenance à un groupe ou une communauté.

L'OMRA

L’Observatoire des Métiers Régionaux Authentiques a été créé en 2009 à l’École Supérieure de Commerce de Pau (ESC Pau Business School ; devenue en 2023 éklore-ed School of Management), à l’initiative du Professeur Michelle Bergadaà.

L’OMRA fonctionnera de 2009 à 2014 et a donné lieu à d’intenses activités en enseignement.

- Le professeur Bergadaà est la Directrice scientifique de l’OMRA. Elle a la charge de former les étudiants sélectionnés pour mener à bien les travaux annuels et de diriger les recherches réalisées à l’OMRA.

- Thierry Lorey en est le Directeur de l’OMRA. Il a la charge du bon déroulement du projet annuel OMRA, d’effectuer le recrutement des étudiants-chercheurs du projet, d’assurer le coaching des équipes en cours d’année, de contrôler la communication externe effectuée sous le label OMRA.

- Les conseillers : selon les sujets d’étude, l’équipe peut chaque année s’adjoindre le concours d’experts thématiques, tels que Pantxoa Etchegoin, Directeur de l’Institut culturel basque, ou le professeur Jean-François Trinquecoste, de l’ESC Bordeaux, spécialiste du concept de région.

- Les étudiants : 12 à 15 étudiants sont sélectionnés chaque année, sur dossier et sur entretiens, pour réaliser les travaux et suivre la formation.

Cinq éléments seront mesurés lors de la sélection :

- Avoir un niveau conceptuel suffisant pour suivre cette formation de haut niveau.

- Être motivé à s’impliquer dans des sujets qui mettent en exergue le territoire, la région, l’identité culturelle et les métiers authentiques.

- Avoir les aptitudes relationnelles, telles que l’empathie, le calme et la rigueur nécessaires à des enquêtes de type ethnologiques.

- Détenir un fort sens de la responsabilité, de l’éthique et de l’humanisme.

- Avoir un relevé des notes qui démontre du sérieux dans les études.

La pédagogie

La particularité de la méthode de pédagogie est l’alternance de phases d’apprentissage théorique et de travail sur le terrain. Par une démarche progressive, les étudiants apprennent, non seulement à renforcer leurs aptitudes conceptuelles, mais aussi à comprendre véritablement les réalités du terrain. L’OMRA agit donc comme un accélérateur au cours de leurs premières années de carrière, puisque les aptitudes développées à l’OMRA – Conceptualisation <-> pragmatisme – sont aujourd’hui particulièrement recherchées.

Étant formés à la méthode des interviews en profondeur et à celle de l’observation, les étudiants-chercheurs réalisent sur le terrain une véritable enquête de nature ethnologique qui se déroule sur 6 mois.

Formés aux diverses méthodes d’analyse de contenu, les étudiants-chercheurs sont en mesure, à l’issue de leur formation, d’induire de nouveaux schémas conceptuels. Ces schémas sont validés, le jour de leur présentation publique finale, par des experts des domaines étudiés. Ils donnent lieu à des recommandations stratégiques directement opérationnelles.

La communication

Chaque année, les thèmes sélectionnés conduisent les étudiants-chercheurs et la direction de l’OMRA à interagir avec les acteurs du développement de la région Béarn/Pays Basque. Parce qu’ils prouvent leur aptitude à comprendre leurs motivations et leurs besoins, les étudiants affirment leur contribution au développement de leur région. Ainsi, chaque groupe est en mesure de présenter en fin de parcours des recommandations stratégiques pragmatiques, tant pour les acteurs analysés, que pour la région et pour l’OMRA.

Lors de la soirée de présentation des travaux qui a lieu au mois de novembre ou de décembre, ces acteurs sont invités à évaluer les propositions des équipes d’étudiants-chercheurs en présence des représentants de la région, de la CCI et de la direction générale de l’ESC Pau.

L’édition d’un livret de synthèse est prévue à l’issue de ces travaux. Ce livret sera distribué par la Direction générale de l’École en vue de communiquer sur l’axe différenciateur que représente l’OMRA et ses créations.

La formation des étudiants

Les étudiants travaillent en groupe de 4 à 5 et sont exclusivement évalués en groupe.

Leur formation se déroule en 5 phases.

A - Séminaire de recherche (16 heures)

Son objectif est de familiariser les étudiants avec la recherche de terrain de type ethnologique et qualitatif.

Les trois méthodes de recherche abordées durant ce premier séminaire sont : les entretiens en profondeur, le focus group et l’observation participante. On y définit également une question de recherche opérationnelle et les modes opératoires de définition des échantillons qualitatifs.

À l’issue de la première journée, il est demandé aux étudiants de réfléchir au sein de chaque groupe afin de cerner leur « territoire » de recherche conceptuel, de proposer une grille d’échantillonnage, puis, dans la mesure du possible de proposer des noms d’experts qui initient la recherche.

La seconde journée est dévolue à l’illustration des principes acquis la veille par le biais de travaux réalisés les années passées. On contrôlera la compréhension que les étudiants ont des attentes de l’OMRA et on y mesurera leurs craintes et leurs souhaits.

A l’issue de cette deuxième journée, les étudiants devront avoir une idée très claire de leur rôle dans le projet OMRA annuel.

B - Les entretiens de terrain

Les groupes d’étudiants commencent par des entretiens d’experts afin de cerner leur thème et de compléter le cas échéant le guide d’entretien qui leur a été distribué.

La grille d’échantillonnage est vérifiée afin de s’assurer que les informants sont réellement des personnes représentatives de l’objet de la recherche. Cependant, c’est aux étudiants de trouver ces bons informants en sachant recouper les informations fournies par les experts interrogés en premier lieu.

Lors des entretiens, les étudiants-chercheurs mettent en œuvre les techniques d’écoute empathique travaillées lors du premier séminaire. Lors de la retranscription des entretiens, chacun s’efforce de comprendre les raisons profondes qui animent les individus interviewés.

C - Le deuxième séminaire de recherche (16 heures)

En septembre, le séminaire de seize heures est consacré à l’analyse des données qualitatives. Il débute par la présentation des résultats de recherche des groupes. En fonction des particularités qui se manifestent dans chacun des thèmes, les analyses de contenu par carré sémiotique ou par mise en évidence du sens dialectique, sont proposées aux groupes comme analyses complémentaires.

Une séance de travaux pratiques permet aux étudiants de parfaire leurs techniques d’analyses structuralistes et interactionnistes. Les étudiants seront conduits à analyser et critiquer les entretiens réalisés par un autre étudiant. Cette analyse critique leur permet de parfaire leurs techniques d’entretien et d’écoute.

Le choix final des informants qui seront interrogés entre septembre et octobre est réalisé en vue d’atteindre le point de saturation des données.

D - Le séminaire de prise de parole en public (12 heures)

Les étudiants travailleront sous la conduite de Florence Clarac durant toute la journée sur les mécanismes de communication impliquant émetteur et récepteur.

Tout au long de la journée, des exercices pratiques sur les mécanismes du langage porteront sur le respect des groupes de mots, la variation du flux verbal, le geste articulatoire, l’organisation des séquences parlées.

E - La présentation publique des résultats

Une prise de parole est préparée en vue de la séance de présentation publique qui clôture l’année.

La méthode de technesthésie mobilise l’écoute de l’interlocuteur et donne toute leur efficacité aux messages. Elle s’est développée à partir de différentes techniques dont celles de l’art oratoire classique, de la sociologie, du théâtre.

Les étudiants présentent leurs résultats en séance publique.

Les participants à la séance sont : les étudiants, des experts des thématiques annuelles, les associations à but non lucratif du territoire, les professeurs et les dirigeants de l’École.

Chaque groupe dispose de 15‘ pour la présentation, suivi de 5’ de complément par un expert du thème, puis de 15’ de débat public.

À l’issue de chaque présentation, un expert de la communication dresse un tableau de synthèse des points d’accroche en termes de communication.

Les recherches des étudiants

Les étudiants ont sélectionné des thèmes de recherche qui les ont conduits à rencontrer des acteurs du terrain et l’expérience de cette rencontre fut enrichissante pour tous, y compris pour les personnes rencontrées.

Le référentiel ainsi créé par leurs choix, après débat, et selon leurs inclinaisons permet de mieux comprendre ce qui fait la particularité de ce territoire.

Les thèmes sélectionnés par les étudiants

Identité et territoire des Pyrénées Atlantiques

Mathieu Labadan, Benjamin Labarta, Bruno Lesbats, Julien Pibourret

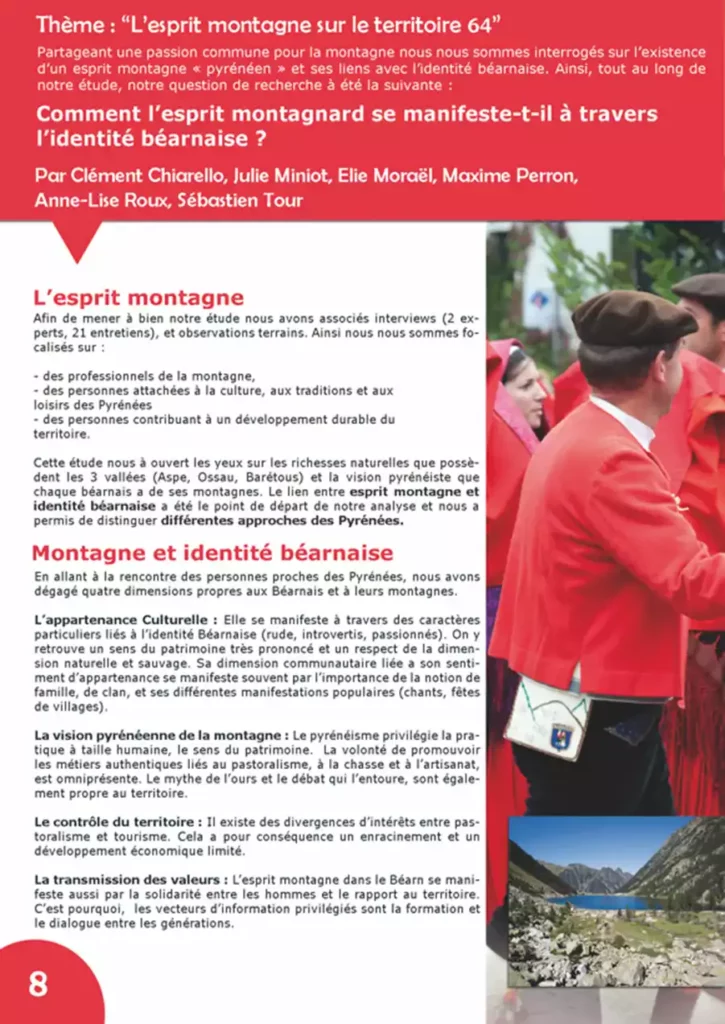

L’esprit montagne sur le territoire 64

Clément Chiarello, Julie Miniot, Elie Moraël, Maxime Perron, Anne-Lise Roux, Sébastien Tour

Les Chefs Cuisiniers des Pyrénées-Atlantiques

Julie Discours, Marine Garcia, , Marie Métayer, Julie Roche

La fête dans le 64 : un ciment à l’esprit communautaire

Benoit Crabos, Guillaume Galabert, Geoffrey Lanne-Petit, Louis Mesplède

Les sports emblématiques du 64 : un ciment communautaire

Mathieu Maitre, Vincent Muñoz, Caroline Pélissier, Julien Perre

Les métiers authentiques du 64

Arami Aleix O’Sullivan, Martin Briand, Thomas Cadorin, Alisée Salles

Artisans d’art et artistes du 64

Thomas Baron, Arnaud Cabrol, Faustine Colbeaux, Carla Curco Llovera, Loïc Llexa, Marie Pottier

La communauté des artistes dans le territoire du 64 »

Cédric Comps, Hugo Cros, Elodie Lalaurette, Elise Lévin

La « communauté » du cheval

Ludovic Boinembalome, Kamilia Bouabdallah, Stéphanie Gillard, Marine Turon-Barrèr

La journée Portes Ouvertes du Jurançon

Noureddine Elislami, Jérome Ramie, Léa Randuineau, François Ruhlmann

La communauté des vins de Madiran

Florent Bouvier, Julien Belliot, Alain Demarinis, Vincent Laudea, Flavien Muckemsturm

- Identité et territoire des Pyrénées Atlantiques

Mathieu Labadan, Benjamin Labarta, Bruno Lesbats, Julien Pibourret

- L’esprit montagne sur le territoire 64

Clément Chiarello, Julie Miniot, Elie Moraël, Maxime Perron, Anne-Lise Roux, Sébastien Tour

- Les Chefs Cuisiniers des Pyrénées-Atlantiques

Julie Discours, Marine Garcia, , Marie Métayer, Julie Roche

- La fête dans le 64 : un ciment à l’esprit communautaire

Benoit Crabos, Guillaume Galabert, Geoffrey Lanne-Petit, Louis Mesplède

- Tourisme 64

Maeva Corneille, Laura Desage, Jean-Julien Puerto, Julia Suzzi, Clara Thouin, Mathilde Vivier

- Les sports emblématiques du 64 : un ciment communautaire

Mathieu Maitre, Vincent Muñoz, Caroline Pélissier, Julien Perret

- Les métiers authentiques du 64

Arami Aleix O’Sullivan, Martin Briand, Thomas Cadorin, Alisée Salles

- Artisans d’art et artistes du 64

Thomas Baron, Arnaud Cabrol, Faustine Colbeaux, Carla Curco Llovera, Loïc Llexa, Marie Pottier

- La communauté des artistes dans le territoire du 64 »

Cédric Comps, Hugo Cros, Elodie Lalaurette, Elise Lévin

- La communauté des chœurs basques

Iddue Harriague, Géraldine Moreau, Mathieu Rousset, Karine Salles

- La « communauté » du cheval

Ludovic Boinembalome, Kamilia Bouabdallah, Stéphanie Gillard, Marine Turon-Barrère

- La journée Portes Ouvertes du Jurançon

Noureddine Elislami, Jérome Ramie, Léa Randuineau, François Ruhlmann

- La communauté des vins de Madiran

Florent Bouvier, Julien Belliot, Alain Demarinis, Vincent Laudea, Flavien Muckemsturm

Le manuel des étudiants

L’objectif du travail annuel des étudiants est de comprendre ensemble la signification qu’ont les concepts de territoire, d’identité et de métiers authentiques dans la région Béarn/Pays Basque de la France. Les données secondaires, qui pourraient être utilisées pour cerner un sujet d’étude, existent sans doute. Mais peu dépassent le stade du descriptif pour atteindre celui de la compréhension des enjeux profonds et de l’analyse. Nos recherches s’inscrivent donc dans le paradigme qualitatif.

Le travail de terrain réalisé chaque année par les étudiants-chercheurs dans le cadre de leur filière d’enseignement de l’ESC Pau précède la présentation publique des résultats devant des experts en fin d’année. Par son processus itératif, ce travail de terrain permet la réalisation d’un document de synthèse dont l’objectif est de faciliter et de cadrer le travail de réflexion individuelle des responsables d’entreprises et d’organismes sociaux-économiques.

Pour cerner les questions que soulèvent les mutations économiques et sociales en cours, il faut d’abord comprendre ce que ressent l’acteur individuel à l’égard de ces thèmes de territoire, d’identité et de métier, comme il les vit, les a vécues et compte les vivre dans le futur, et quelles sont les motivations fonctionnelles, culturelles, etc., qui fondent ses attitudes.

Nous procédons donc, initialement, par le biais d’une étude naturelle auprès d’individus représentatifs des thématiques traités. Cette démarche est appropriée à l’objet de recherche qui est de nature « sensible », « impliquante », rattachée à l’histoire individuelle (éducation, fonction, etc.) des acteurs interrogés.

Les publications dans le champ

Les chercheurs ont poursuivi certaines des pistes de recherche amorcées par les étudiants.

Ils ont complété les entretiens, réalisé des observations sur le terrain, réalisé des films et publié dans journaux scientifiques.